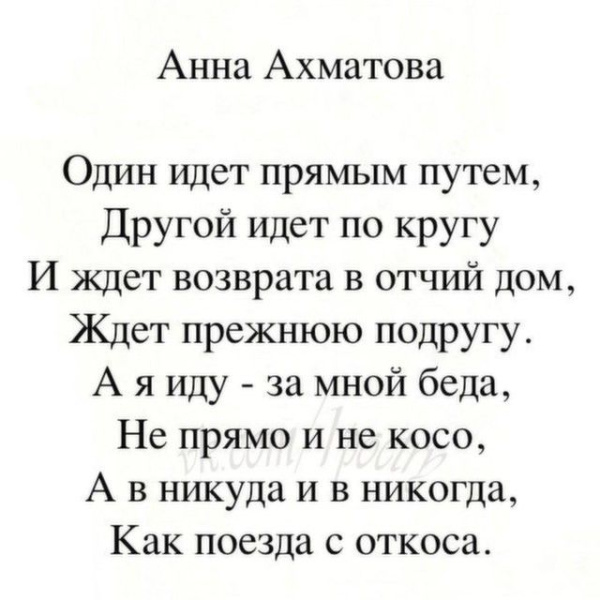

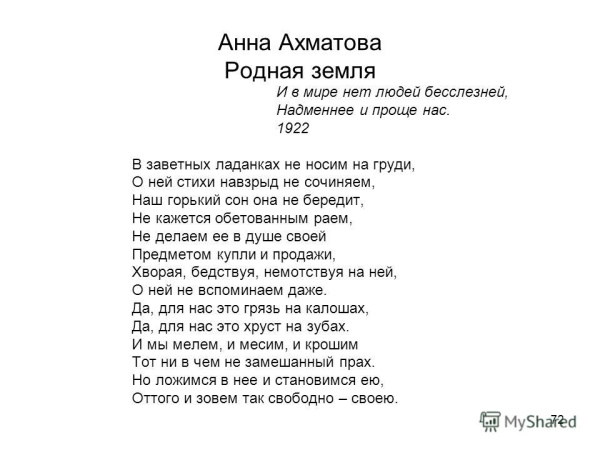

23 июня, 135 лет назад, родилась Анна Ахматова (1889 -1966). Ее судьба и творчество пришлись на перелом эпохи, и не одной – война, две революции, снова война, строительство нового государства, зачастую враждебного к осколкам прежней жизни, снова война… Что стало с милой девочкой, написавшей

Я лилий нарвала прекрасных и душистых,

Стыдливо-замкнутых, как дев невинных рой,

С их лепестков, дрожащих и росистых,

Пила я аромат и счастье и покой.

Ее муза взрослела вместе с поэтом. Любовная лирика юной девушки сменяется сложными переживаниями взрослой женщины.

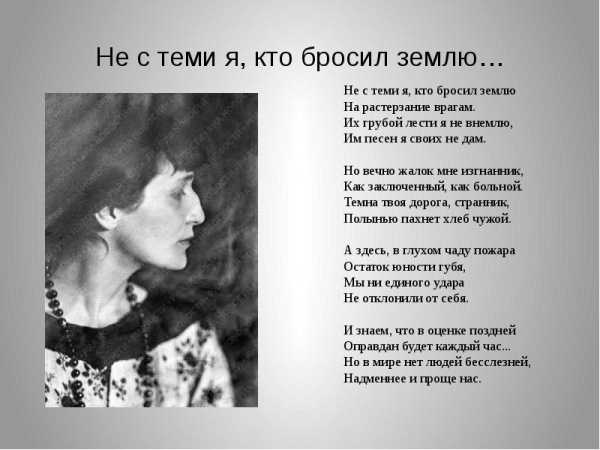

Ее личная судьба отражалась в горьких строчках поэмы «Реквием». Почему ее, которую не печатали, называли «салонной поэтессой», не смело ветрами непростой истории? Почему не осталась она в нашей памяти и литературе женщиной, пишущей о несчастной любви? Возможно потому, что рядом с личными переживаниями всегда шло ясное понимание своего места – большого поэта большой страны?

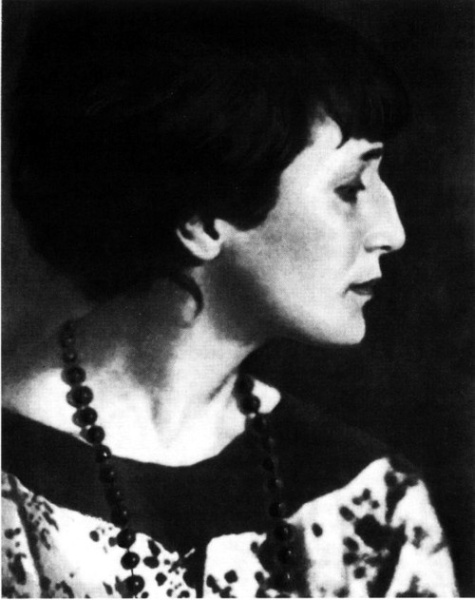

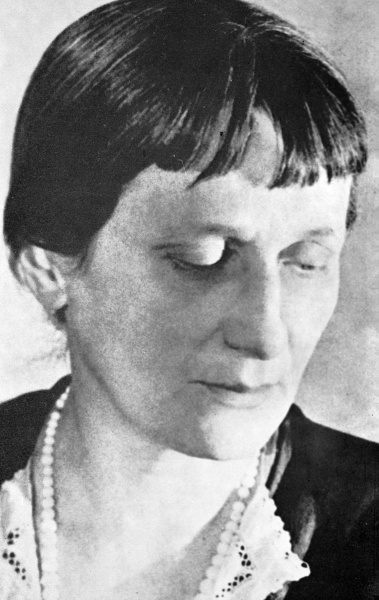

Анна Ахматова была сильным человеком, эта сила чувствовалась в каждой ее строчке. Эта сила сквозила в каждом жесте, взгляде, повороте головы. Поэтому, наверное, так притягательна была Анна Аматова для художников. Ее образ создавали в своих полотнах, набросках и фотографиях в разное время – современники и потомки.

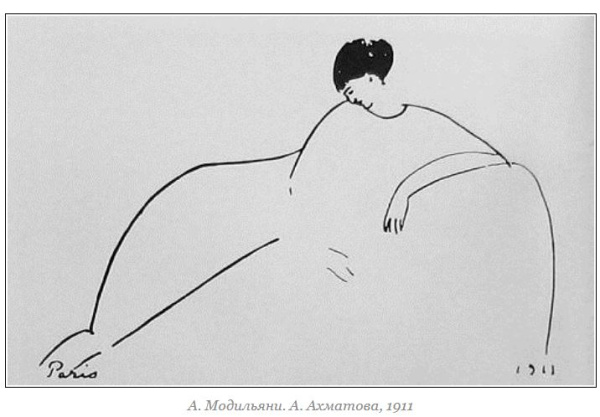

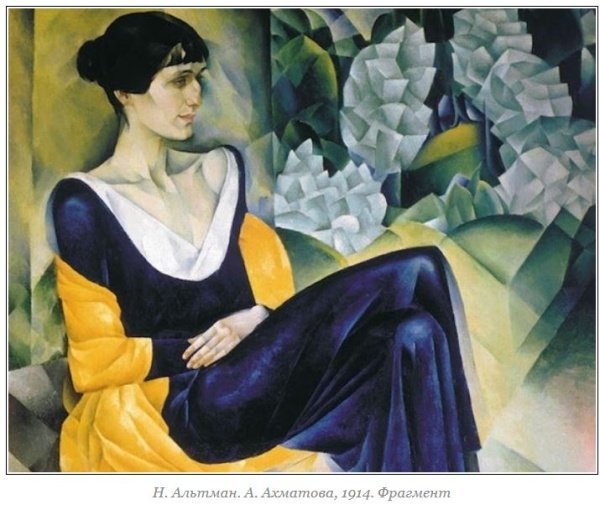

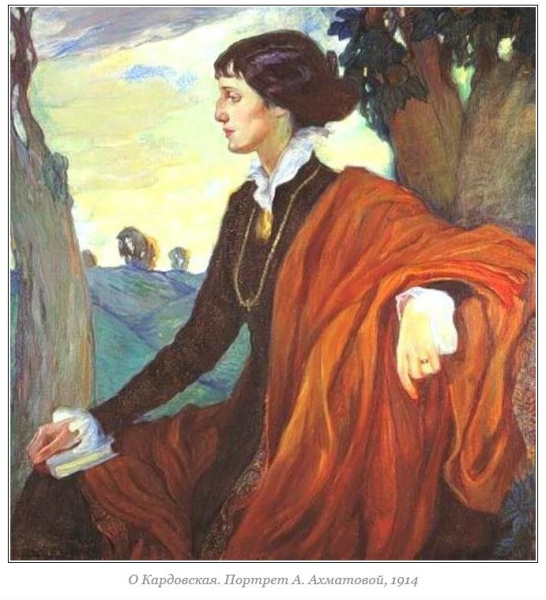

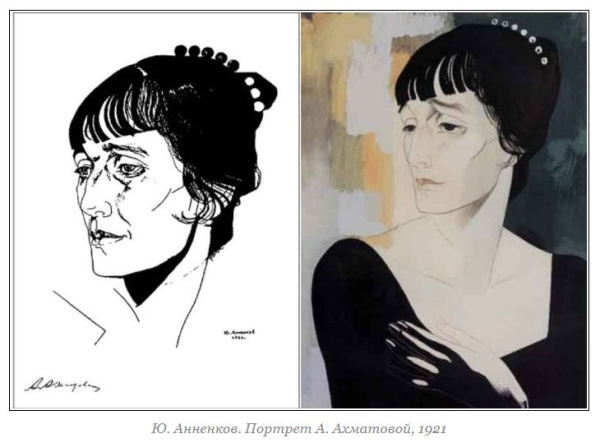

Трудно сказать, сколько всего существует портретов Анны Ахматовой, – ее писали знаменитые художники начала ХХ в.: А. Модильяни, З. Серебрякова, Н. Альтман, Ю. Анненков, К. Петров-Водкин и многие другие, и на всех полотнах она абсолютно разная. Чеканный профиль, нос с горбинкой, прямая челка, королевская осанка – ее черты знакомы каждому школьнику. Но есть что-то неуловимое, изменчивое, что всегда словно ускользает от художников. И загадка Анны Ахматовой так и остается неразгаданной.

А что увидели художники и фотографы в Анне Ахматовой в один и тот же период ее жизни?

21-летняя Анна Ахматова с вороньими глазами и восхитительно красивыми волосами приехала в Париж в 1910 году вместе со своим мужем. У пары был медовый месяц. Будучи известными поэтами в своей родной России, они направилась прямо к Монпарнасу, любимому месту парижского авангарда. Здесь они познакомились с художниками, скульпторами, поэтами и композиторами, которые переехали в этот район с Монмартра в поисках дешевой аренды, дешевых кафе и разрушенных зданий, которые могли бы служить в качестве студий. Одним из них был 25-летний Амедео Модильяни, художник с аристократическим римским носом, сильной челюстью и шевелюрой черных волос. Он очаровал Анну. Это была встреча сердец и умов. На протяжении всего своего пребывания в Париже Модильяни неоднократно водил ее в египетскую галерею Лувра, чтобы лицезреть поэтессу среди статуй и фризов. Удлиненное тело Ахматовой и нос с изящной горбинкой олицетворяли египетских богинь и королев, которые восхищали Модильяни. Художник написал 16 портретов Ахматовой.

В 1914 г. был создан один из самых знаменитых портретов Ахматовой кисти Н. Альтмана. Он увидел ее царственной, величественной, самоуверенной, но одновременно хрупкой, беззащитной и женственной. Художник пытался передать саму ее сущность, созданный им образ настолько притягателен, что многие называют эту работу лучшим портретом поэтессы. Осенью того же года художница Ольга Кардовская записала в дневнике: «Сегодня у меня позировала Ахматова. Она своеобразно красива, очень высока, стройна, обаяние модели царит надо мною, страшно отвлечься, хочется работать и жить этой работой». Созданный ею образ несколько идеализирован и смягчен.

В 1921 г. образ на портретах существенно меняется, в нем становится все больше трагизма, скорби и обреченности. О рисунке пером Юрия Анненкова Е. Замятин писал: «Портрет Ахматовой – или, точней: портрет бровей Ахматовой. От них – как облака – легкие, тяжелые тени по лицу, и в них – столько утрат. Они, как ключ в музыкальной пьесе: поставлен этот ключ – и слышишь, что говорят глаза, траур волос, черные четки на гребне». Анненков говорил, что увидел ее «печальной красавицей, казавшейся скромной отшельницей, наряженной в модное платье светской прелестницы». Этот портрет в 2013 г. был продан на торгах аукционного дома Sotheby’s за 1,380 млн долларов.

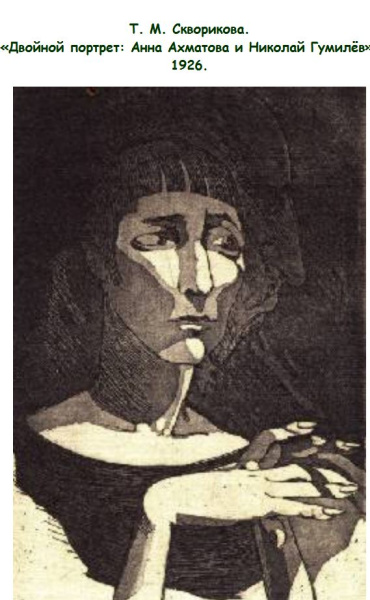

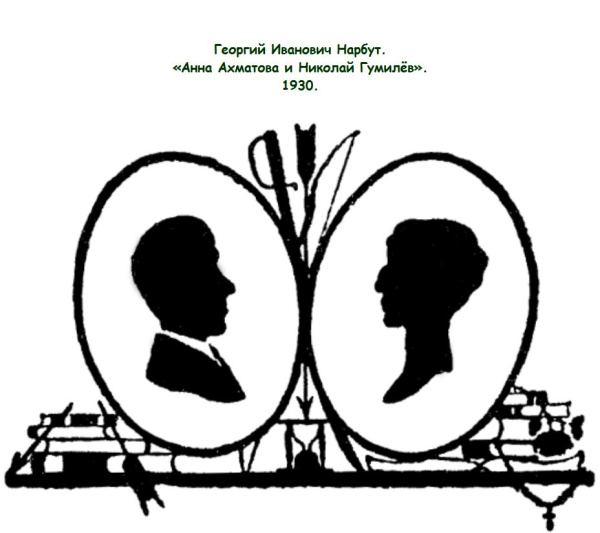

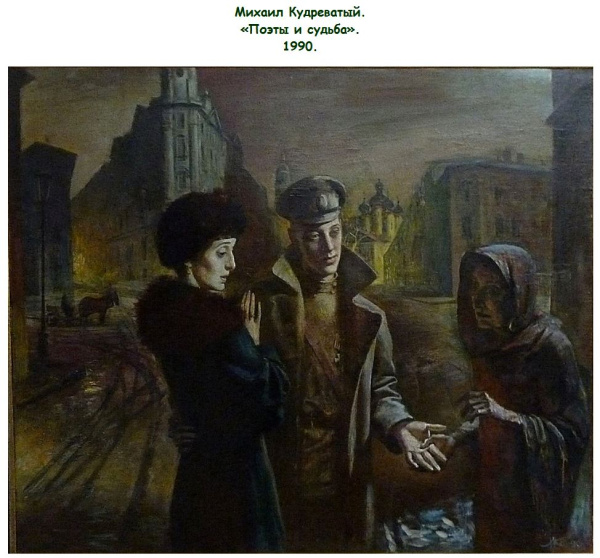

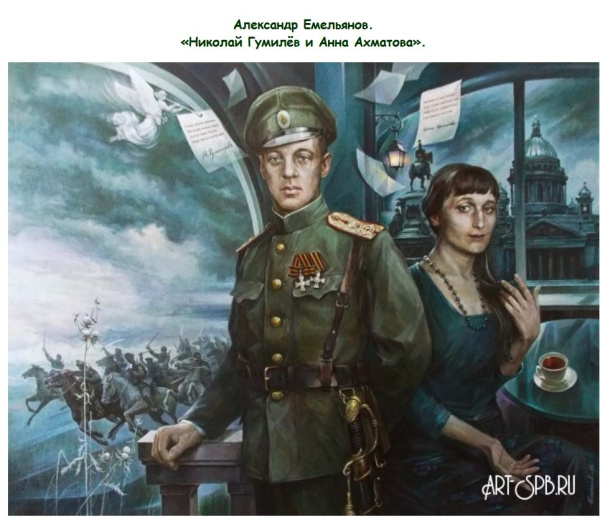

В 1910 году Анна Андреевна вышла замуж за Николая Гумилева, в 1918 – они развелись. Судьба брака двух поэтов, двух сильных личностей – была предрешена. Этот этап жизни Ахматовой особенно интересен художникам, уже не знавшим лично своих героев. Зато отлично знавших, как трагично сложится жизнь обоих супругов.

1921 год был одним из самых трагичных в жизни Ахматовой: ее первый муж Николай Гумилев был расстрелян, ее учитель Александр Блок умер. В это время выходят два сборника стихов Ахматовой — «Подорожник» и «Anno Domini MCMXXI», в которые вошли стихотворения, посвященные обоим поэтам. В тот же год она рассталась со своим вторым мужем. Их брак был не самым счастливым, Ахматова писала: «Мне муж палач, а дом его тюрьма». В этот тяжелый период жизни поэтессы ее написал Кузьма Петров-Водкин.

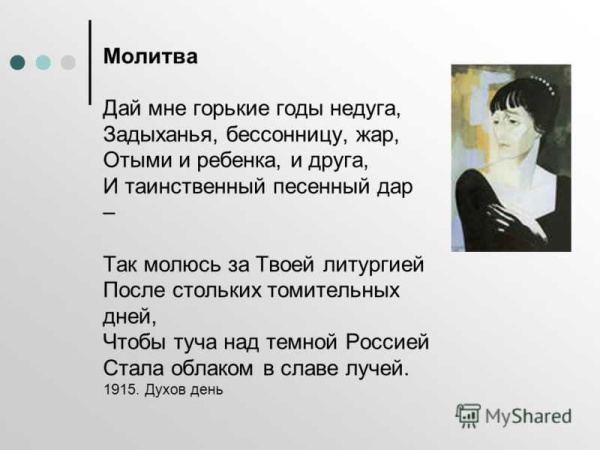

В 1922 г. появились два новых портрета, создающие кардинально противоположные образы. Ахматова Зинаиды Серебряковой – трогательная, нежная, необычайно женственная. Абсолютно иной увидел ее Кузьма Петров-Водкин, на его портрете запечатлен сдержанный и строгий стоик, мужественно переносящий испытания, поэт, поглощенный тем, что происходит внутри. Его Ахматова лишена привлекательности и женской прелести, в ее лице больше мужских черт. Писательница Мариэтта Шагинян назвала эту работу иконой, духовным портретом. А вот сама поэтесса отзывалась о нем так: «Не похож — он робкий».

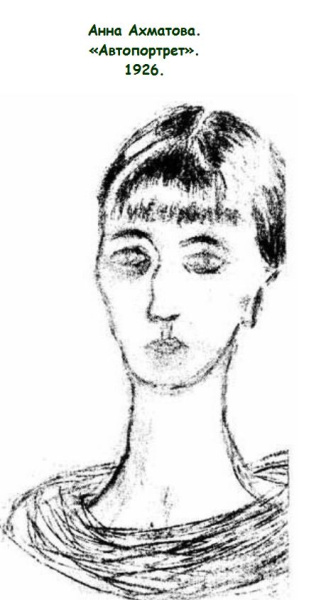

В 1926 году Анна Ахматова набрасывает свой автопортрет. А в 1927-1928 гг. серию графических портретов Ахматовой пишет художник Н. Тырса. Эти портреты лаконичны, но очень выразительны. Они выполнены в необычной манере – копотью от керосиновой лампы в сочетании с акварелью. Художник создал тонкий, строгий, поэтический, одухотворенный и скорбный образ поэта.. К этому времени Ахматову совсем перестали печатать: «После моих вечеров в Москве (весна 1924-го) состоялось постановление о прекращении моей литературной деятельности. Меня перестали печатать в журналах и альманахах, приглашать на литературные вечера. Я встретила на Невском М. Шагинян. Она сказала: «Вот вы какая важная особа: о вас было постановление ЦК — не арестовывать, но и не печатать». Осип Мандельштам был впечатлен работами художника:

Как черный ангел на снегу

Ты показалась мне сегодня,

И утаить я не могу —

Есть на тебе печать Господня.

На портрете 1964 г. художника Лянглебена – измученная болезнями и невзгодами, но не сломленная женщина, пережившая смерть мужа, арест и заключение сына, литературную травлю и забвение. Он писал ее с натуры пять раз, на четырех выполненных тогда портретах Ахматова оставила свои автографы — знак того, что работы ей понравились. Это портреты уже совсем другой Ахматовой, такой, какой вспоминал ее художник и писатель Юзеф Чапский: «Анна Андреевна в большом кресле, внушительная, спокойная, полная, чуть глуховатая. <…> Невольно вспоминаются идеализированные портреты русских цариц XVIII века».

«Мне голос был…»: А.А.Ахматова (1899-1966): биобиблиографический указатель / составитель О.Б.Шакирова. – Миасс: МКУ ЦБС, 2024.- 20с. – Текст: непосредственный+ электронный.

Указатель включает в себя информацию о биографии и творческом пути А.А. Ахматовой и публикации о ней, хранящиеся в фондах библиотек Миасса. Хронологический охват – 1980-2024 гг. В пособии представлены книги, статьи из сборников и периодических изданий, а также электронные ресурсы.

В публикации использованы материалы: «Анна Ахматова. Биография в портретах» , «12 портретов Анны Ахматовой — 12 попыток запечатлеть неуловимое», «Анна Андреевна Ахматова и её живописные портреты»

Фото с сайта http://ahmatova.niv.ru/foto/