255 лет назад, в 1770 году, Южный Урал посетил известный ученый и путешественник П.С.Паллас. «… Паллас отличался <…> широтой своих научных интересов, попытками научного, глубокого творчества в области искания обобщений в наблюдательных науках, <…> колоссальной работоспособностью и точным владением вечными элементами научного метода…», — сказал о нем В. И. Вернадский.

- Биография П.С. Палласа здесь здесь здесь

- Коллекция «Петр Симон Паллас» в Президентской библиотеке

В России этого немца звали Петром Семеновичем. В 19 лет он защитил докторскую диссертацию, а в 22 года стал членом Лондонской и Римской академий наук. Опубликовал ряд трудов, имевших европейский научный резонанс, собирался отправиться в Америку с целью ее изучения, но… получил приглашение от Петербургской академии наук и прожил в нашей стране 43 года, став одним из крупнейших исследователей и знатоков России.

В 1768 г. Паллас был назначен руководителем Академических экспедиций и одновременно руководителем одного из Оренбургских отрядов. В это время Академия наук готовила пять экспедиций, которые должны были осуществить комплексное исследование природы, населения, быта и культуры России.

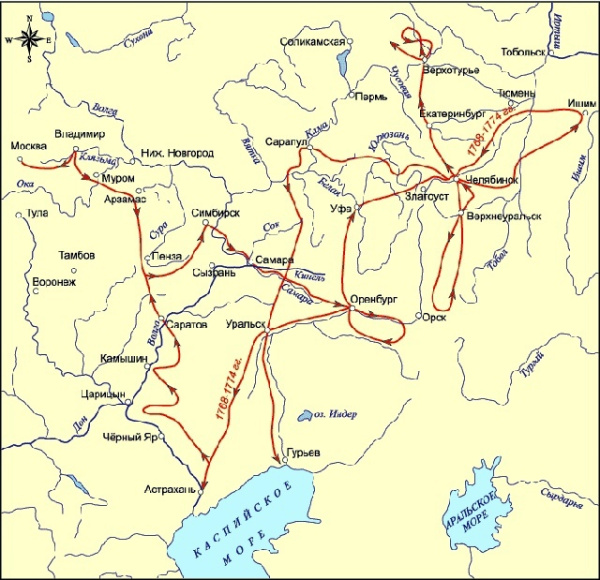

Маршрут экспедиции:

- Петербург — Москва — Владимир — Касимов — Пенза — Ставрополь — Симбирск.

- В 1769 году — Самара — Сызрань — Оренбург — Башкирия.

- Из Уфы экспедиция направилась в Челябинск, откуда производились разъезды по Приуралью и Западной Сибири — в Екатеринбург и до Тюмени и Тобольска.

- В 1771 году — Омск — Семипалатинск — Барнаул — Томск — Ачинск — Красноярск. 1

- В 1772 году экспедиция двинулась на восток через Иркутск, Байкал, Забайкалье, Кяхту, Читу до Китайских границ.

- В 1773 году начался обратный путь, но уже по другому маршруту: Томск — Тара — Сарапул — Бузулук — Заволжье — Уральск — Царицын.

21 июня 1768 года отряд Палласа, включавший семь человек, выдвинулся из Петербурга. Научному исследованию были подвергнуты центральные губернии, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Алтай и Забайкалье. Отряд Палласа в 1768 — 1774 годах преодолел расстояние более 29 000 километров. Это и по современным меркам впечатляющий результат, что же до XVIII века, когда приходилось двигаться в условиях, далеких от комфортных, по бездорожью, с лишениями и опасностью для жизни, то его можно считать просто фантастическим.

Не всем удалось преодолеть эти тяготы. У самого Палласа в ходе экспедиции не раз происходили чрезвычайные ситуации, подорвавшие его здоровье. Когда он вернулся в Петербург из экспедиции, современники увидели перед собой больного и старого человека. А между тем в 1774 году ему было всего 33 года!

Путешествие ученого продолжалось шесть лет, но особый интерес представляет его пребывание на Урале в мае-августе 1770 г. Из-за ограниченного времени Паллас проводил не сплошное обследование заводов, а совершал из одного промышленного центра краткие выезды в окрестные предприятия.

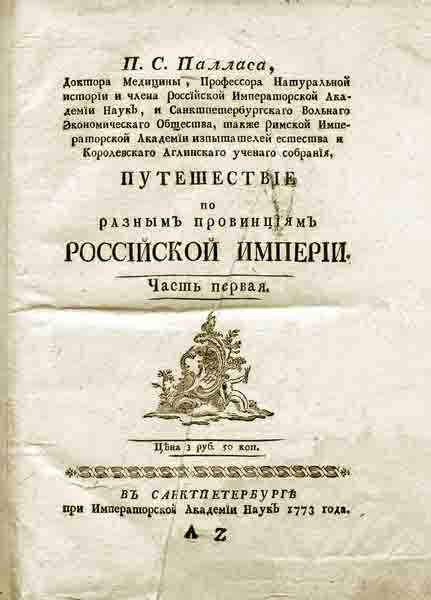

В ходе длительных странствий Палас вел подробный дневник, который частями отсылал в Академию наук. Этот дневник был опубликован под названием «Путешествие по разным провинциям Российской империи» в Санкт-Петербурге по-немецки (1771–1776), а затем по-русски (1773–1788) в трех частях и пяти книгах. Это удивительное по своей широте произведение, переиздававшееся на разных языках более 20 раз, выдвинуло его автора в число выдающихся европейских ученых.

Узнав объёмы получаемой на местных заводах продукции, дав оценку добываемого тут сырья, его запасов, описание заводов, оценив людские ресурсы, задействованные в их освоении, путей подвоза сырья и вывоза продукции и многие другие вопросы, немцы (а в экспедиции большинство ученых были немцы) тем самым «раскрыли» многие, ранее почти неизвестные в Европе экономические аспекты деятельности и существования отечественной промышленности. По существу, призванные императрицей исследователи подготовили исчерпывающий отчёт о стратегическом потенциале уральской промышленности.

Вот только некоторые результаты исследований Палласа на Урале:

- составил 36 описаний больших и малых уральских заводов, среди которых были чугунно-, меде- и сталеплавильные предприятия.

- пришёл к выводу о различии геологического строения западного и восточного склонов Уральского хребта и отметил, что для каждого из них характерны определённые типы полезных ископаемых.

- подробно описал растительный покров озерного края Урала, особенно травянистую растительность.

- обратил внимание на обилие кормовых трав на Южном Урале, которые, как он считал, могут иметь важное хозяйственное значение.

- сделал важное заключение о наличии в Уральских горах жильных месторождений золота и о возможных россыпях его в речных долинах.

Паллас посетил на Урале: Саткинский и Косотурский (Златоустовский) заводы, Увельская слобода, Чебаркульская крепость и медный Кукушевский рудник, окрестности озера Иртяш, Кыштымский, Каслинский и другие заводы. Нашего, Миасского завода, тогда еще не было, переговоры о строительстве только шли. Но Палллас, исследуя долину реки Миасс, высказал предположение о наличии золота близ озера Кундравы (возле Миасса).

Ученый посетил Урал вскоре после волнений 1761-1769 гг. Через четыре года после его путешествия началось пугачевское восстание. Но у Палласа нет и намека на неспокойную обстановку. О рабочих Симского завода — это были почти все крепостные — Паллас пишет, что они «получают несколько платы, которою они всю свою семью кажется изобильно довольствуют и живут не убого». В кузницах Косотурска (в Златоусте) есть среди рабочих выходцы из Тулы, и Паллас пишет, что «оне довольно кажутся быть веселы». А рабочие Нижне-Тагильского завода, по его словам, хотя и являются крепостными, но «здешний народ отменно прилежен и зажиточен».

Паллас излагает точку зрения на эту проблему правительства и заводовладельцев, и если и поднимается до критики, то только в технических вопросах, не затрагивая условия жизни рабочих. Наблюдения Палласа затрагивают примерно 30 заводов из 100, имевшихся на Урале. Волнения, вспыхнувшие вскоре после его отъезда, охватили большинство заводов, но главным образом те, где Паллас не был.

Как бы то ни было, Палласа больше интересуют все же вещи, а не люди. В этом смысле Паллас — человек XVIII столетия. Более того, он естествоиспытатель, от которого, как следует из его высказываний, нельзя ждать ничего, кроме точного исследования.

Научное наследие Петра Симона Палласа огромно: за 51 год (1760–1811) он написал 20 книг и 131 статью, отредактировал множество рукописей, а также перевёл 1 книгу и 7 статей. Паллас внёс вклад как минимум в 14 наук. Помимо зоологии и ботаники это география, геология, палеонтология, этнография, востоковедение, религиоведение (буддология), история и археология.

Некоторые только некоторые достижения учёного:

- Систематизация сведений о животном и растительном мире. В книге «Путешествие по различным провинциям Российской империи» Паллас описал более 250 видов животных, из них 60 видов птиц, 21 вид млекопитающих, 18 видов рыб и более 100 видов насекомых.

- Фундаментальное утверждение о геологии. Паллас утверждал, что в основании континентов лежит гранит, и что высочайшие горы никогда не были покрыты водами океана. Он подробно рассмотрел особенности строения и расположения горных цепей, описал многие горные породы Сибири, Урала, Алтая, Крыма.

- Начало изучения метеоритов. Паллас организовал доставку железного метеорита весом 680 кг в Санкт-Петербург, с 1794 года он стал известен науке как «палласово железо».

- Участие в проекте Екатерины II по сравнительному изучению языков. Паллас издал «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницей Всевысочайшей особы императрицы Екатерины II» (1787–1789), в двух томах которого содержались сведения о более чем 200 языках и наречиях народов Азии и Европы.

Имя П. С. Палласа увековечено в названиях вулкана на Курильских островах, горных вершин на Урале и в Восточной Сибири и горы на о. Хоккайдо, полуострова на побережье Карского моря, рифа у берегов Новой Гвинеи, кратера на Луне. Также в честь учёного названы виды растений и животных, улицы в Новосибирске, Волгограде, Берлине, город Палласовка в Волгоградской области.

Он родился в Германии, но знал Россию лучше, чем кто-либо в мире. Путешествовал по всей стране от Сибири до Крыма, внёс вклад во все науки от этнографии и лингвистики до геологии и ботаники. Опубликовал труды, на которые опирались учёные двумя веками спустя, и вырастил в Крыму сады, потрясавшие размахом и пышностью. Пётр Паллас был учёным-энциклопедистом и практиком, а ещё – великим путешественником.

Для нас Петр Симон Паллас останется одним из тех европейских ученых, что еще в XVIII веке признавали: Урал – опорный край державы!